Nacimiento de la dirección musical

Descubre la gran historia sobre los inicio s de la dirección musical.

11/2/20244 min read

El personaje en el que piensas cuando mencionamos la dirección de orquesta, así como sus acciones, es una figura moderna que data de hace poco más de un siglo, no obstante, su descendencia se puede trazar hasta épocas antiquísimas donde los músicos de antaño precisaban de un coordinador. Pueblos primitivos cantando y bailando en celebración durante ritos religiosos, fiestas, juegos e incluso trabajo como el transporte de materiales o durante el remo en barcas de ayer, se conjuntaban las acciones con los cantos gracias a las señales de un coordinador.

Siempre ha sido esta la función primordial del director: coordinar a un grupo de ejecutantes de tal manera que todos produzcan la música como si se tratase de uno solo. Inmediatamente podemos señalar al ritmo como el primer parámetro que debe ser unificado en el conjunto musical ya que si todos coincidimos en la noción del ritmo el resultado será favorable, los eventos sucederán de manera sincrónica. Por el contrario, si la noción del ritmo difiere entre los ejecutantes, poco a poco (o más abruptamente) el intento musical se desfasa, los ejecutantes pierden la noción de qué están haciendo sus compañeros y qué deberían de hacer ellos mismos provocando un caos sonoro no deseado.

Las señales utilizadas para efectivamente dirigir el intento musical han evolucionado drásticamente al paso de los siglos. Algunos trazos se desarrollaron independientemente entre culturas mientras que otros divergen completamente en su razonamiento, mas nunca perdiendo su efectividad. En el antiguo Egipto dos personas en el centro de un grupo ejerciendo el servicio musical baten palmadas con las manos indicando el ritmo ejemplar, indican con señales especiales la línea melódica que debe ser cantada, funcionando de manera similar a la de un apuntador en nuestras obras de teatro. Existen pinturas murales en diversas culturas que describen escenas análogas, incluso en algunas de ellas el capataz-director empuña una pequeña vara para indicar el ritmo.

En la Grecia clásica, el Corifeo* marcaba el ritmo golpeando el suelo con zapatos provistos de suelas de hierro, un método que consideraron necesario dadas las vastas dimensiones de los teatros; el director del coro regía los movimientos y evoluciones de este, mientras indicaba a los instrumentistas el chronos protos**. Sería desatinado imaginar ensambles de centenas de instrumentistas en la Roma Imperial tocando con la gracia digna del emperador sin necesidad alguna de un coordinador. Sabemos por Quintiliano***, que a estos coordinadores romanos, que utilizaban palmadas como método preferido de coordinación, se les llamaba manuductori.

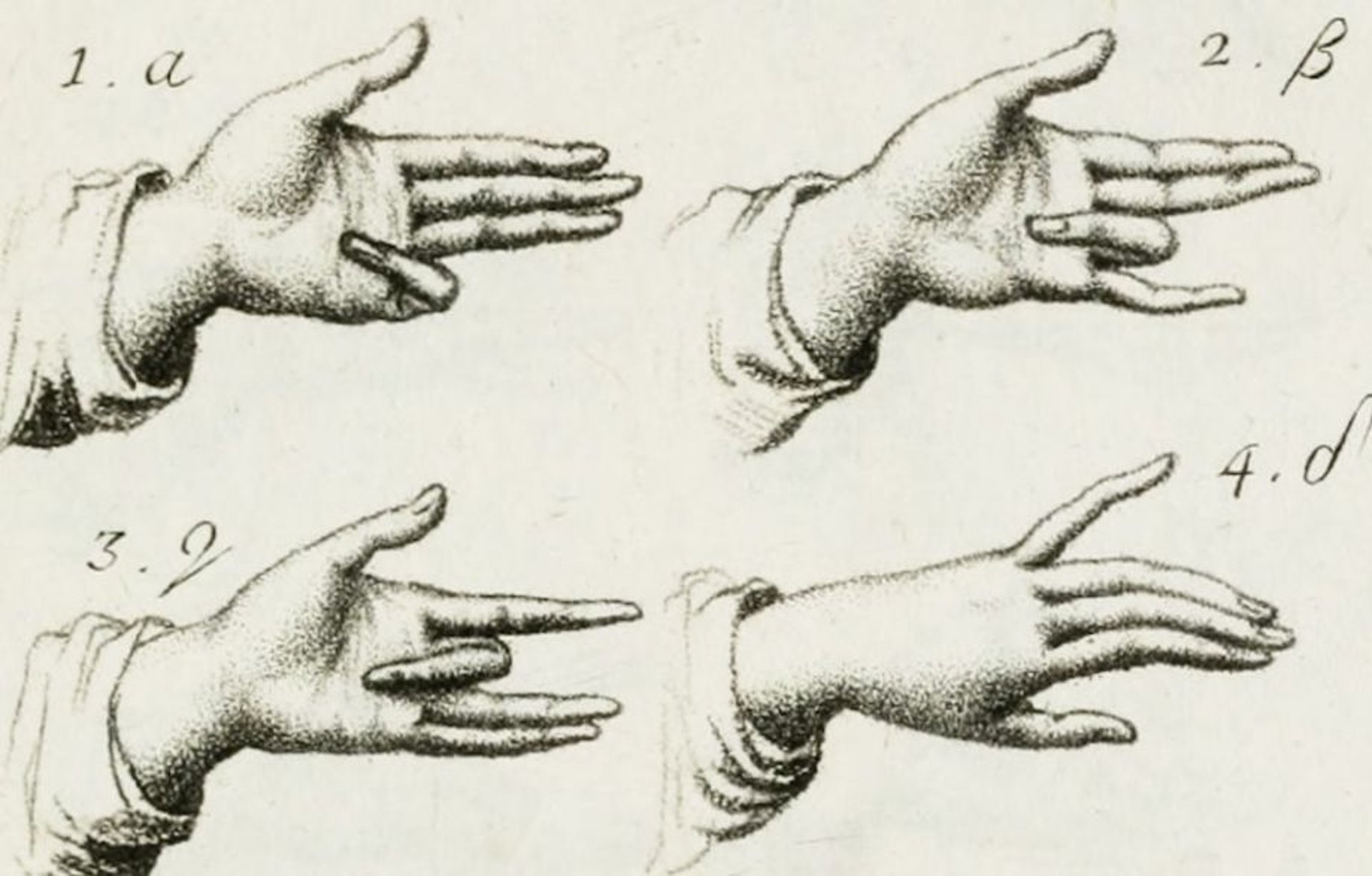

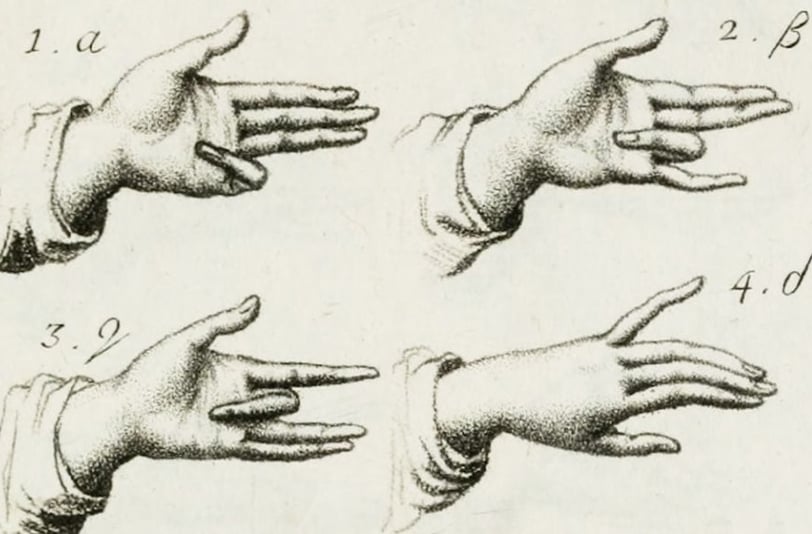

Por muchísimo tiempo en muchísimas tradiciones, se prefirió la indicación del ritmo a base de algún sonido, sea a través de palmadas, chasquidos, batiendo los pies contra el piso o como los españoles, golpeando una concha contra otra. Es un método efectivo sin lugar a dudas pero, como veremos más adelante, también afecta la música por lo que se continuó buscando métodos silenciosos de mayor eficacia. En India, desde hace tres mil quinientos años, se empleaba un método que avispa algunas características de las maneras modernas. Este método parte de la noción de la quironomia: la señalización con las manos. Se trata de movimientos y posiciones sutiles a las cuales se les asignaban acciones, significados, se acordaba qué cosa significa qué sonido de antemano y así este proto-director podría coordinar la ejecución de manera eficaz.

Pueden ser tan sencillos como doblar un dedo en específico, tocar un dedo con otro o tocar una mano con a la otra en lugares particulares. «En las melodías religiosas de la música de los vedas, el primer cantor indicaba la nota golpeando con el índice de la mano izquierda sobre la articulación correspondiente de la mano derecha; los cantores debían contentarse con tal método para ayudar a su memoria.»

Más allá de unificar a los conjuntos musicales a través del ritmo, el director tendría que hacerlo también desde la dinámica, los matices, es decir, que tan fuerte (forte) o que tan suave (piano) tendría que ser el sonido producido, con todo el espectro que estos dos opuestos generan. En la técnica de la quironomia, se indica un sonido suave (piano) al pasar la mano derecha sobre las puntas de los dedos de la mano izquierda, trazando una línea lo más recta posible, mientras que para indicar un sonido potente (forte) se coloca el pulgar izquierdo sobre la palma de la mano derecha, generando una sensación análoga a pisar firmemente el suelo. Por supuesto que también se utilizaban movimientos de cabeza para comunicar ciertas indicaciones como entrar en acción o dejar de actuar, algo que resulta completamente natural para los seres humanos.

Todos estos gestos se convirtieron en ayudas mnemotécnicas. Eran necesarios en cuanto los cantores dudaban durante la ejecución de la melodía, la que era transmitida únicamente de forma oral. Así, con el paso de los siglos y pequeñas aportaciones de miles de músicos de antaño, se fue desarrollando la técnica de la dirección basada principalmente en signos quironómicos. Se comenzó a estabilizar y se conservo hasta muy entrada la Edad Media pero, como podremos observar en el siguiente artículo, el cambio en la música demanda un cambio en la técnica musical.

Ahora sabemos cómo el arte de la dirección musical, aquel de coordinar ejecutantes, ha evolucionado de manera independiente en distintas partes del mundo, con técnicas que convergen en ciertos aspectos y difieren en otros. Buscando siempre la manera más clara de señalizar un ritmo que todos puedan seguir, una dinámica concertante con la intención musical que se busca, sean ritos, fiestas, obras teatrales o marchas imperiales el director apunta el lugar a donde llevaremos el espíritu, y lo seguimos.

*) Corifeo es el título para el líder del coro en la Grecia antigua.

**) Chronos protos por su etimología: tiempo primero, tiempo progenitor.

***) Quintiliano fue un retórico y pedagogo hispanorromano que vivió durante el siglo I.

Texto basado en el libro de Enrique Jordá “El director de orquesta ante la partitura”

Imagen de e-terapia: Ilustraciones del descubrimiento de la quironomia de Vincenzo Requeno (1797)